「看似剛硬的建設,其實本質是為了人民而存在。臺中市建設政策核心緊扣健康、 韌性、美學、友善、宜居、共融、智慧等價值」,臺中市政府建設局局長陳大田強調,不論是大橋、公園還是行政場館的興建,建設的初衷都是回應市民的生活需求。政策的制定並非單向,而是融合「自上而下」的施政方向與「自下而上」的民意反饋,並藉由工作坊、民眾參與等方式,讓民間需求與公部門資源之間達成有效對話。

人本需求,與民共建

以人為本的聆聽,陳局長以「美樂地計畫」為例說明,某次兒童節,家長與孩子在公園高舉布條要求「我們要有好玩的公園」,建設局知情後即刻安排座談會,邀請居民與家長參與討論,發現許多市民對於罐頭遊具的不滿。傳統罐頭遊具設計制式化,且使用壽命不長,往往缺乏創意與挑戰性,無法滿足不同年齡層兒童的需求,導致許多公園逐漸淪為閒置空間。

在彙整社區意見後,市府正式啟動「美樂地計畫」,以「共融、公民參與、原創設計」為核心精神,導入使用者參與機制,邀請在地居民、兒童、專家及設計師共同討論與發想,根據在地需求與特色量身打造,藉由一案一設計,實現符合社區期待的公園空間,也讓市民轉變為「參與者」,為臺中市的公園改造立下重要里程碑,在這樣的參與過程中,也逐步融入數位治理與智慧城市的理念,透過更精準的資料掌握與互動機制,讓民眾意見能以更即時、更有效的方式影響決策,形塑出兼具科技感與人情味的公共空間。

臺中市政府積極透過⼯作坊及說明會等管道與民間交流及多功能的「共融遊戲場」,讓所有孩童都可以體驗遊玩

多元城市的建設思維

作為全臺第二大城市,臺中在地人口超過兩百八十萬,加上鄰近縣市每日通勤、就學、觀光等移動人口,實際活動規模突破三百萬人次。這樣的城市特性讓建設不再只是回應單一區塊的發展需求,而是牽涉到跨區調度、產業發展與都市擴張的複合考量。從都市計畫延伸出的中長期策略,交通與產業發展一體兩面,必須同步推進。像是台74線環狀快速道路的延伸工程,不僅銜接國道網絡,也串聯起原本分散的生活圈與就業區,形成完整的城市動線節點。而市政路的貫通,更將精密機械、工業區、科學園區三大產業聚落串聯,強化整體產業鏈的流通與調度效率。

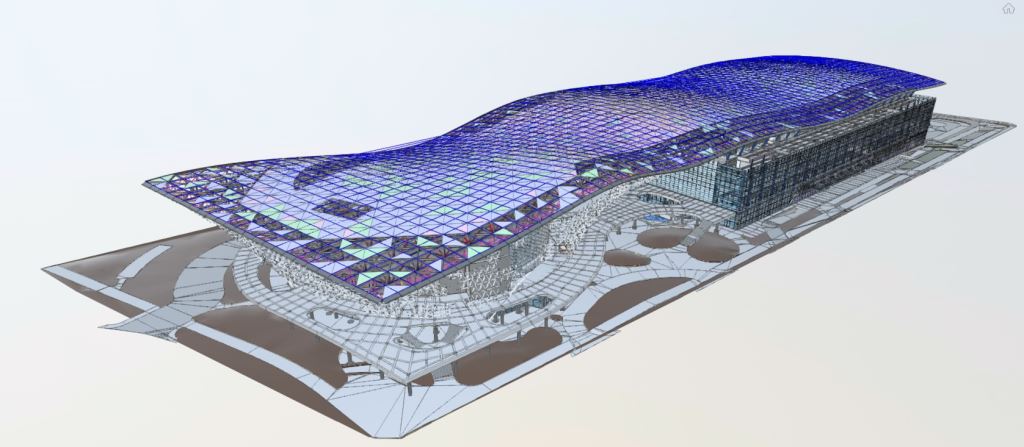

除了交通網絡,臺中也在積極推動以文化與會展為核心的新型都市發展模式,綠美圖與國際會展中心即是具體成果。尤其在氣候變遷日趨嚴峻的時代,建設更須納入極端氣候的預警與因應。在長遠規劃中,也注入智慧城市與 ESG 實踐的視角,讓交通、產業與生活機能的布局,不僅回應當前需求,更能透過AI 技術與大數據分析支持前瞻決策,實現更高效率、更具韌性的城市運行。陳局長舉例,2025年丹娜絲颱風來襲期間,會展中心屋頂一次承受超過1,600噸降雨,卻未造成結構損傷,甚至成功進行雨水回收,成為公共建設導入韌性思維的代表案例。

韌性城市的工程細節

談及城市的韌性建設,陳局長不諱言:「很多工程不一定大,但對市民的影響是長遠而深刻的。」例如臺中近年推動的「燙平計畫」,便是針對道路坑洞、鋪面不平等問題進行例行性、系統性的改善。他用「熨斗燙平衣服」來比喻,形容對道路品質的標準,「不只是修補,而是全面整平」,連接縫隙、重鋪斜率,提升駕駛與行走的舒適度與安全性。該計畫推動至今,已完成超過960公里的道路燙平,等同於繞行臺灣一圈的長度,展現市府對於基礎建設品質的高度要求。

除了道路平整,行人動線與夜間安全也納入人本交通設計的重點。臺中市針對斑馬線(也稱行人穿越線)的劃設進行調整,特別在車道交會匯集處,將斑馬線退縮,以此降低車流干擾與內輪差造成的事故風險,同時增設行人庇護島,保護行人穿越大型路段時的安全。臺中市的路燈亦全面換裝LED節能路燈,可為人行道、巷弄口與轉角區域強化照明亮度,提升夜間通行的清晰度與防範死角的風險,也能在完工後大幅提升節能減碳效率。

在提升工程品質的同時,建設局同時著重於「美」的層面。陳局長認為,美感不應只存在於藝術館與劇場,而應融入日常建設之中。因此建設局編製《工程美學手冊》,從人行道鋪面選材、欄杆樣式到公有建築內部裝修,皆提出具體規範與參考案例,強調「一致性」與「可閱讀性」。同時,藉由智慧政府與數位韌性的概念,將基礎建設的檢測、維護與管理導向更自動化、可預測化的模式,使城市在面對日常挑戰與突發事件時,都能展現穩定、安全且持續優化的服務品質。

智慧建設的全貌

在智慧城市的浪潮下,建設局不僅將科技導入公共工程,也同步強化內部治理系統的數位化。建設局對內建立了一套完整的工程作業制度,包含新進員工訓練手冊、工程流程書與智慧排程系統,協助各項行政與技術工作規格化與效率化。建設局收集來自各工程場域的資料,進行彙整分析,並同步建置大數據整合平台,提高決策依據的即時性與精準度。其中最具指標性的工具,即是建設局研發的智慧螢幕監控系統,能即時顯示降雨強度、水情資訊與施工現場影像,讓局處能在極端氣候或突發事件時,迅速掌握狀況並做出應對。

在實務方面,建設局更實際導入多種先進科技工具進行輔助。包括可用於偵測道路平整度的智慧巡檢車、進行樹木健康掃描的LiDAR(光學雷達)技術,以及整合機電消防設計與施工模擬的BIM(建築資訊模型),這些工具不僅已被導入,還在多起實際建設案例中發揮效果。像是在2024年Red Bull Showrun Taichung活動舉辦前,智慧巡檢車便在市政路進行平整度偵測,結果顯示活動路段已達高速公路等級標準,讓F1賽車得以放心地行駛;LiDAR技術則協助市府定期評估街樹健康狀態,預防可能倒樹的公共危安;而BIM則讓設計團隊在初期就能模擬建物機能配置與系統整合,有效減少未來的維修與拆改成本。此外,建設局也已建立臺中市地下管線的2D與3D資料庫,不僅讓工務單位查詢便利,更降低民間與公部門施工時誤挖風險,顯著提升工程效率與城市韌性。透過這一套「會學習、能預測、會調度」的科技建設機制,建設局不再只是打造硬體設施,更是在打造一個可持續升級的城市建設生態系統。

臺中國際會展中心運用 BIM 技術進行設計模擬,提升建築整合效率並降低後續維護成本

與未來和國際緊密對話

建設從來不只是當下的工程,更是一種與未來對話的方式。陳局長表示,臺中的建設策略正逐步邁向「生態、永續、人文、國際」的目標。在城市與自然的關係上,市府強調生態補償、廊道串接與原生溪流的保留,避免因道路切割而破壞原生物種棲地,讓建設與環境和諧共生。

在全球化與智慧城市趨勢下,臺中的公共建設也朝向「可觀、可用、可感」的方向邁進。從F1 賽車展現城市道路品質,到國際會展中心呈現空間規模與工程韌性,皆是臺中走向世界級城市的具體實踐。陳局長強調:「我們不是只在治理城市,而是在設計一種讓人想留下來的生活方式。」這份信念,是臺中從幸福宜居邁向智慧城市的重要起點。

臺中市政府建設局長陳大田分享智慧建設

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

LINE

LINE